聚酰亞胺纖維的研究進展、產業格局與多元化應用前景

在高分子材料體系中,聚酰亞胺(PI)纖維憑借其無可替代的綜合性能,穩居“材料金字塔頂端”。這種分子主鏈以芳環與雜環為核心結構單元的特種纖維,不僅能在-269℃至400℃的極端溫度區間保持性能穩定,還兼具UL-94最高級阻燃特性、優異的機械強度、耐輻射性與電氣絕緣性,被業界稱為材料領域的“問題解決者”。從支撐航空航天的極端環境防護,到賦能民用環保與高端制造,聚酰亞胺纖維正逐步完成從實驗室技術到工業化應用的跨越,成為推動我國高端材料產業升級的關鍵力量。本文將從發展歷程、制備工藝、產業格局、應用場景四個維度,梳理聚酰亞胺纖維的技術突破與產業現狀,并探討其未來發展方向。

一、發展歷程:從國際探索到國內突破的跨越

聚酰亞胺纖維的研發始于20世紀60年代,早期受限于合成工藝與設備水平,產業發展緩慢。美國杜邦公司率先開啟該領域研究,通過二胺與二酐單體聚合嘗試制備聚酰亞胺纖維,但受限于當時聚合工藝穩定性不足、紡絲過程中纖維均勻性難以控制等問題,未能實現產業化突破。此后,法國企業聚焦阻燃特性開發,成功制備出受熱不收縮的阻燃型聚酰亞胺纖維,為特種防護領域提供了新選擇;奧地利Lenzing公司則在80年代取得關鍵進展,采用一步法工藝實現P84聚酰亞胺纖維的商業化生產,該產品因規格多樣、適應性強,迅速打開國際市場,奠定了聚酰亞胺纖維工業化應用的基礎。

20世紀90年代,俄羅斯在高性能聚酰亞胺纖維領域實現突破,其研發的高強高模品種通過優化分子鏈排列與紡絲工藝,綜合性能超越當時主流的對位芳綸纖維,在軍工與航空航天領域展現出重要應用價值。這一階段,國內科研機構雖已關注聚酰亞胺纖維,但受限于原料供應、設備精度與技術積累,研究多停留在實驗室合成與小批量制備階段,未能形成工業化能力。

進入21世紀后,國內聚酰亞胺纖維研究加速追趕。2010年,長春應化所聯合長春高琦聚酰亞胺材料有限公司,攻克耐熱型聚酰亞胺纖維規模化生產技術,首次實現國內該類產品的量產;2013年,北京化工大學與江蘇先諾新材料科技有限公司合作,建成年產30噸高性能聚酰亞胺纖維生產線,產品拉伸強度與模量達到國際先進水平,并成功推向市場。2020年后,國內企業進一步突破技術封鎖:深圳金禧特種新材料通過濕法 - 兩步法一體化連續紡絲工藝優化,2024年實現年產100噸高性能聚酰亞胺長絲量產,部分指標達到國際領先;東華大學研發的干法紡絲技術落地千噸級生產線,大幅提升生產效率,標志著我國聚酰亞胺纖維產業從“實驗室走向工廠”的關鍵跨越。

二、制備工藝:環保與性能平衡的技術創新

經過數十年發展,聚酰亞胺纖維的制備工藝已形成以“一步法”與“二步法”為核心的技術體系,近年來行業創新聚焦于“降低環保壓力、提升產品性能”兩大方向,涌現出多項工藝改進成果。

(一)傳統工藝的特性與局限

一步法是早期工業化采用的核心工藝,其原理是在高沸點酚類溶劑中,將二胺與二酐單體加熱至150-250℃,直接聚合生成聚酰亞胺,可同步獲得紡絲漿液,減少后續工序。但該工藝存在顯著缺陷:聚酰亞胺僅能溶解于毒性較大的高沸點酚類溶劑,這類溶劑不僅對操作人員健康危害較大,還難以回收處理,易造成環境污染,因此在環保要求提升的當下,逐步退出規模化生產領域。

二步法是目前主流工藝,分為“低溫縮聚”與“高溫環化”兩個核心環節:首先將二胺與二酐單體置于非質子極性溶劑中,在低溫環境下縮聚生成聚酰胺酸溶液;隨后通過去溶劑處理去除殘留溶劑,再經高溫環化反應形成聚酰亞胺。該工藝的優勢在于對原料單體與溶劑要求較低,適用于多種結構聚酰亞胺的制備,且溶劑回收率高、毒性小,符合環保要求。但傳統二步法存在技術痛點:縮聚過程中溶液黏度控制難度大,高溫環化時易因水分揮發不均形成纖維內部微孔,導致力學性能下降。

(二)工藝創新的突破方向

為解決傳統工藝的局限,國內企業與科研機構開展針對性創新。深圳金禧特種新材料在濕法-兩步法基礎上,創新性引入“超聲波輔助脫溶劑”環節,通過超聲波振動加速溶劑揮發,減少纖維內部微孔形成,同時將溶劑殘留量降至0.3% 以下,產品拉伸強度較傳統工藝提升8%;國風新材則開發“催化強化亞胺化工藝”,通過添加專用催化劑降低環化反應溫度,縮短反應時間,生產效率提升30%,且能耗降低20%,可制備低介電、透明等高端聚酰亞胺品種。

在特種形態產品制備方面,四川大學研發“同軸氣流誘導技術”,通過精準控制氣流速度與溫度,制備出超輕柔性聚酰亞胺微管氣凝膠,該材料密度僅 0.015g/cm3,隔熱性能優異,可應用于航空航天極端環境熱防護;江南大學則開發“納米纖維-片層交聯結構技術”,通過調控紡絲參數使纖維形成交聯網絡,顯著提升氣凝膠的力學強度與耐老化性,拓展了其在工業管道保溫、建筑節能等民用領域的應用。

三、產業格局:政策引導下的“產學研用”協同發展

當前,國內聚酰亞胺纖維產業已形成“科研引領、企業主導、區域集聚”的發展格局,政策支持與產業鏈協同成為推動產業升級的關鍵動力。

(一)產業鏈主體與技術布局

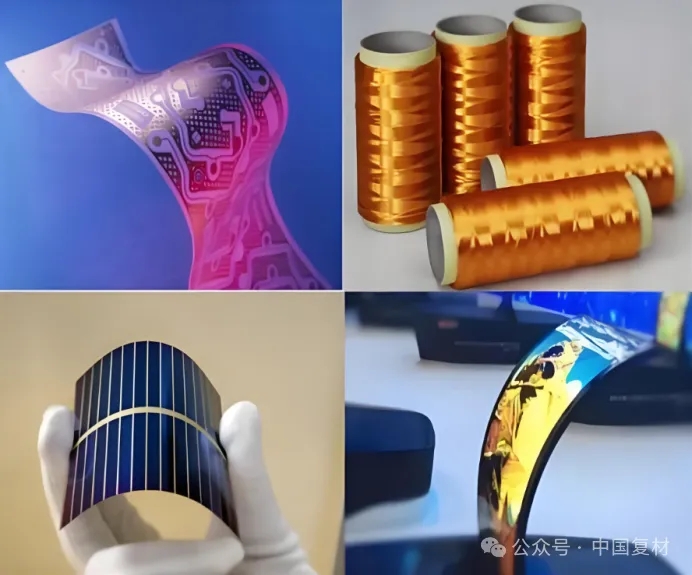

上游原料領域,長春高琦依托中科院體系技術優勢,重點突破聚酰亞胺單體合成技術,2023年新建4,4'-二氨基二苯醚(ODA)生產線,逐步降低核心單體進口依賴;中游纖維制造領域,江蘇先諾、科聚新材聚焦高強高模產品,通過校企合作優化紡絲工藝,產品廣泛應用于航空航天與國防軍工;下游應用領域,深圳金禧、武漢依麥德等企業深耕細分市場,前者專注航空航天用高性能纖維,后者開發的透明聚酰亞胺薄膜打破國外壟斷,成功應用于柔性顯示領域。

(二)政策支持與區域集聚

國家層面,聚酰亞胺纖維被納入《鼓勵外商投資產業目錄》與《“十四五”原材料工業發展規劃》重點發展領域,通過稅收優惠、研發補貼等政策引導企業加大技術投入;地方政府則結合產業基礎形成特色集聚:合肥高新區圍繞國風新材構建“原料-薄膜-終端應用”產業鏈,引進上下游企業12家,形成年產能5000噸的聚酰亞胺薄膜產業集群;深圳坪山新區設立特種纖維專項基金,累計投入2.3 億元支持金禧等企業的技術研發,推動其產品通過航空航天領域嚴苛認證;武漢東湖新技術開發區聚焦柔性顯示材料,為武漢依麥德等企業提供場地與設備支持,助力透明聚酰亞胺薄膜產業化。

這種“國家政策引導+地方產業配套+企業技術突破”的模式,加速了聚酰亞胺纖維從實驗室技術到市場產品的轉化,推動我國逐步從“聚酰亞胺應用大國”向“技術強國”轉變。

四、應用場景:從特種領域到民用市場的多元化拓展

聚酰亞胺纖維的應用已突破傳統軍工范疇,逐步滲透至環保、高端制造、民用紡織等領域,形成“特種領域穩固、民用市場擴容”的應用格局。

(一)環保領域:高溫除塵的“優選材料”

在冶金、核電、垃圾焚燒等高溫煙氣除塵場景中,聚酰亞胺纖維憑借耐高溫與高過濾效率特性,成為替代傳統濾材的核心選擇。以鋼鐵行業為例,聚酰亞胺濾袋的使用壽命可達3年以上,遠超傳統聚苯硫醚(PPS)濾袋1.5年的使用周期,每年為企業減少濾袋更換成本40%;在核電領域,聚酰亞胺纖維的耐輻射性能可承受10?Gy 劑量的γ射線照射,過濾效率保持99.99%以上,滿足核電廠煙氣凈化的嚴苛要求。隨著國家環保標準提升,2023年國內聚酰亞胺高溫濾材市場規模已突破20億元,預計未來五年年均增長率保持15%以上。

(二)航空航天與國防領域:極端環境的“防護屏障”

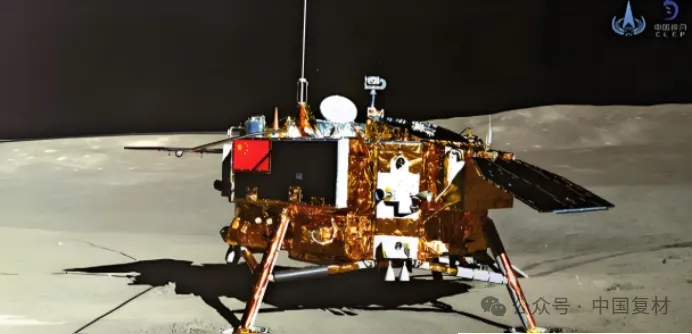

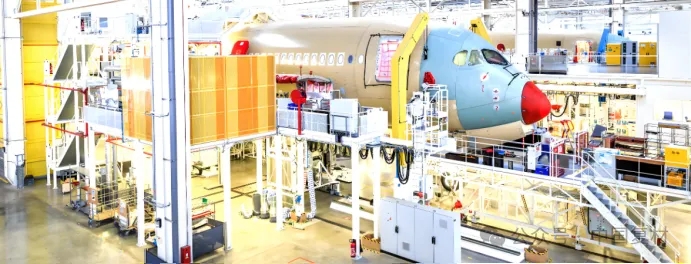

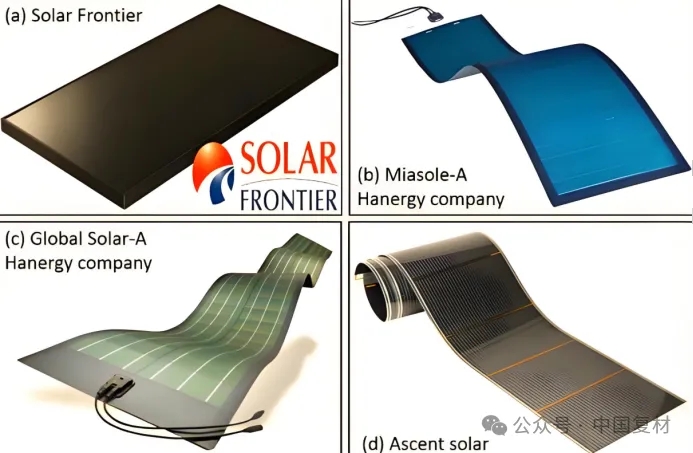

在航空航天領域,聚酰亞胺纖維的輕質高強特性被廣泛應用于核心部件制造:航天器電纜護套采用聚酰亞胺纖維編織而成,在太空中經歷-200℃至150℃的溫度循環后,絕緣性能無明顯衰減;飛機機翼與機艙門襯板采用聚酰亞胺纖維紙復合蜂窩結構材料,重量較傳統鋁合金材料減輕40%,同時提升抗沖擊性能;某航天院所開發的聚酰亞胺纖維增強復合材料,成功應用于衛星太陽能電池板支撐結構,實現 “減重增效” 雙重目標。

(三)民用領域:從高端制造到日常消費的滲透

在高端制造領域,聚酰亞胺纖維逐步應用于新能源汽車與電子設備:新能源汽車電池包采用聚酰亞胺纖維制成的熱失控隔離層,可在電池起火時有效阻斷火焰蔓延,提升安全性;鋰離子電池隔膜通過聚酰亞胺涂層改性,耐高溫性能提升至 200℃以上,解決傳統隔膜高溫收縮問題。

在民用紡織領域,聚酰亞胺纖維的保暖與阻燃特性得到創新應用:2022年北京冬奧會頒獎禮服采用聚酰亞胺纖維與羊毛混紡面料,在-20℃環境下仍能保持舒適溫度,且重量較傳統禮服減輕30%;某戶外品牌推出的聚酰亞胺纖維滑雪服,通過纖維結構優化實現“保暖不臃腫”,上市后市場反響熱烈;嬰幼兒服飾領域,聚酰亞胺纖維的阻燃特性與低刺激性,使其成為高端母嬰產品的新選擇。此外,聚酰亞胺纖維氣凝膠膜被應用于日常防護口罩過濾層,不僅提升顆粒物過濾效率,還具備良好的透氣性,改善佩戴體驗。

五、挑戰與發展建議:邁向產業高質量發展的路徑

盡管國內聚酰亞胺纖維產業取得顯著進展,但仍面臨核心技術壁壘、成本控制、市場培育三大挑戰,需通過“技術突破、產業鏈協同、市場拓展”三措并舉,推動產業高質量發展。

(一)當前面臨的主要挑戰

一是核心單體進口依賴度高。目前國內高端聚酰亞胺纖維生產所需的ODA、均苯四甲酸二酐(PMDA)等核心單體,進口依存度仍達60%,主要來自日本宇部、美國杜邦等企業,價格波動對生產成本影響顯著,且存在供應鏈安全風險。二是生產成本居高不下。聚酰亞胺纖維生產工藝復雜,紡絲設備與檢測儀器多依賴進口,導致產品價格是傳統化纖的10-20倍,限制了在民用領域的大規模應用。三是標準體系不完善。目前國內尚未形成統一的聚酰亞胺纖維性能測試與質量評價標準,不同企業產品指標差異較大,影響下游客戶采購信心。

(二)未來發展建議

強化核心技術攻關:推動建立“產學研用”協同創新平臺,例如由北京化工大學牽頭,聯合長春高琦、江蘇先諾等企業組建聚酰亞胺技術創新聯盟,重點攻關單體合成、紡絲工藝優化等關鍵技術,計劃在2025年前實現ODA國產化率提升至50%,降低原料成本;同時研發環保型溶劑與高效催化劑,進一步減少生產過程中的環境壓力。

完善產業鏈布局:鼓勵上游單體企業與中游纖維制造企業建立長期合作,通過規模化生產降低單位成本;支持設備制造企業開發國產化紡絲與檢測設備,替代進口產品,預計可將設備投資成本降低30%以上。此外,推動產業鏈上下游企業共享技術與市場信息,形成“原料-纖維-制品”一體化發展模式。

推動標準體系建設:由中國化學纖維工業協會牽頭,聯合科研機構與骨干企業制定聚酰亞胺纖維性能測試方法、質量分級標準,明確產品應用場景與指標要求,規范市場秩序;同時加強與國際標準組織對接,推動國內標準與國際標準接軌,提升我國聚酰亞胺纖維產品的國際競爭力。

拓展民用市場應用:通過“示范工程+政策引導”推動聚酰亞胺纖維在民用領域的應用,例如在工業除塵、建筑節能等領域開展試點項目,展示產品優勢;聯合下游企業開發高性價比民用產品,如中低端保暖服飾、家用空氣凈化器濾材等,降低產品價格門檻,培育大眾市場需求。

結語

作為支撐高端制造的關鍵材料,聚酰亞胺纖維的發展水平直接關系到我國在航空航天、國防軍工、高端電子等領域的核心競爭力。從早期的國際技術跟隨,到如今的部分領域領跑,國內聚酰亞胺纖維產業已邁出堅實步伐。未來,隨著核心技術的突破、產業鏈的完善與市場的拓展,這種“材料金字塔頂端”的特種纖維必將在更多領域綻放異彩,為我國新材料產業升級與高端制造業發展提供有力支撐。

上一篇:復合材料:驅動中國兵器工業邁向輕量化、高性能的核心力量

下一篇:已經是最后一篇

相關內容

點擊排行

- 106-12一文帶你了解復合材料:復合材料的種類、加工及應用

- 212-07高性能纖維——芳綸纖維(概述篇)

- 301-29一文了解超高分子量聚乙烯纖維(上篇)

- 410-29聚焦聚酰亞胺:聚酰亞胺纖維、復合材料性能優異,前景廣闊(一)

- 511-28無人機發展現狀及未來展望(下篇)

- 602-27超高分子量聚乙烯(UHMWPE)材料的最新應用與未來展望

- 709-08聚雙環戊二烯(PDCPD)市場廣闊 其復合材料應用領域廣泛

- 803-07新型散熱材料——石墨烯高導熱材料

- 901-26“黃金薄膜”聚酰亞胺(PI)技術與市場分析

- 1012-11高性能纖維——芳綸纖維(制備方法與應用篇)

文章歸檔

評論排行榜

- “黃金薄膜”聚酰亞胺(PI)技術與市場分析

- 可持續玄武巖纖維增強PA 6,6復合材料:纖維長度和纖維含量對機械性能的影響(下)

- 不同聚合物及其復合材料回收再利用技術的發展趨勢(一)

- 中國復合材料工業協會年會暨四十周年紀念大會

- [直播預告]中復碳芯副總經理王志偉分享拉擠大梁板在風電中的應用及發展方向

- 喜訊:冀中新材第二條生產線首個產品亮相

- 東麗復合材料美國公司將把Torayca T1100的產能提高一倍