3D打印復合材料技術:航天輕量化與高效制造的“新引擎”?

航天領域對材料性能的要求近乎苛刻:既要實現輕量化以降低發射成本,又要滿足極端溫度、輻射和機械載荷下的穩定性。傳統制造工藝中,復雜的衛星結構往往依賴金屬部件和手工復合材料鋪層,存在生產周期長、成本高、設計自由度低等瓶頸。而近年來,3D打印技術與高性能復合材料的結合,正在為航天器制造提供顛覆性解決方案——從衛星結構到可展開太空設備,創新的材料與制造模式正在改寫航天工業的規則。

?碳纖維復合材料的“高精度革命”?

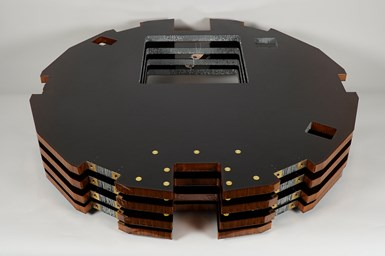

Rock West Composites(RWC)的Strato碳纖維板通過優化纖維排布和樹脂基體,實現了高模量、低重量的特性,其現成化產品線將衛星結構件的生產周期縮短了60%以上。在NASA的DiskSat圓盤衛星項目中,Strato面板的輕量化與高剛度完美適配了火箭整流罩的圓形截面,使衛星在有限空間內實現更大孔徑和功率,為小型太空任務提供了新范式。

?阻燃3D打印材料的“無螺釘裝配”?

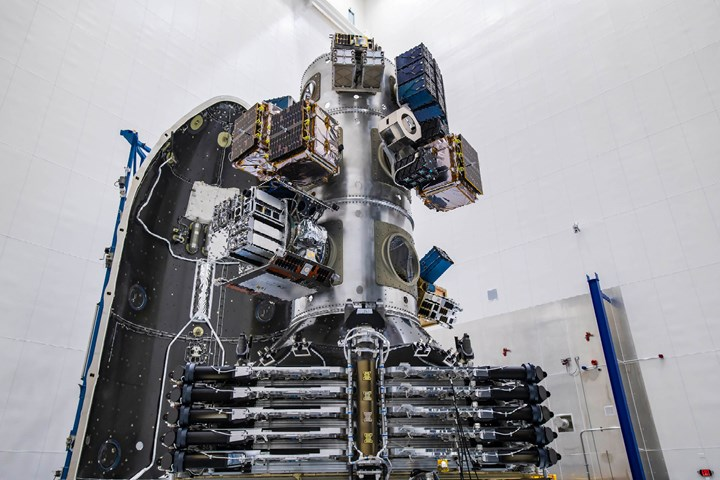

Sidus Space的LizzieSat衛星采用Markforged的Onyx FRA阻燃材料與連續碳纖維增強技術,3D打印部件不僅具備優異的耐高溫和抗輻射性能,還通過高精度成型實現了卡扣式無縫裝配,徹底摒棄傳統金屬螺釘。這種設計不僅降低重量,還減少了裝配過程中的誤差風險,為衛星批量化生產鋪平道路。

?復合材料工具的“快速響應制造”?

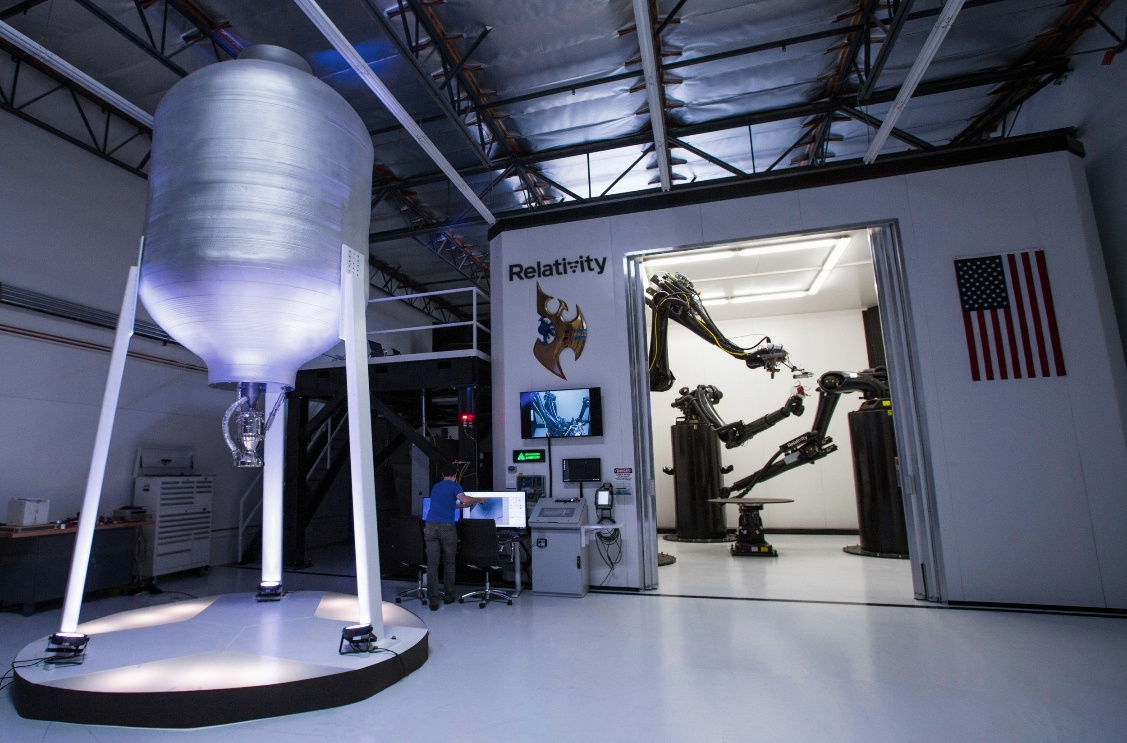

Opterus Research利用AON3D高溫3D打印機和碳纖維填充PEEK材料,直接打印可展開衛星吊桿的制造模具。傳統金屬模具需要數月加工,而3D打印工具僅需數天即可完成,且能支持長達30米、展開長度達存儲狀態100倍的高應變復合材料結構。這種“工具即服務”模式大幅加速了新型太空設備的研發迭代。

?二、航天應用的“降維打擊”:三大核心優勢?

?輕量化與性能的極致平衡?

3D打印復合材料可通過拓撲優化設計,在局部區域精準增強力學性能(如連續碳纖維定向沉積),同時去除冗余材料。例如,Onyx FRA材料的比強度超過傳統鋁合金,而重量僅為其1/3,這對發射成本高達每公斤數萬美元的航天任務意義重大。

?復雜結構的一體化成型?

傳統衛星太陽能電池板基板需多部件拼接,而3D打印可實現曲面蜂窩夾層結構的一體成型,減少界面失效風險。類似地,DiskSat的圓盤構型得益于復合材料的高設計自由度,充分契合火箭整流罩空間,提升單次發射的衛星搭載數量。

?全生命周期的成本控制?

從快速原型開發(Opterus的模具打印)到終端部件制造(Sidus的阻燃結構),3D打印技術將設計-驗證-生產的周期壓縮至傳統工藝的1/5。RWC的現成化碳纖維板更進一步降低供應鏈復雜度,使中小型航天企業能夠以更低門檻參與太空任務。

?三、未來圖景:從近地軌道到深空探測?

隨著商業航天的爆發式增長,3D打印復合材料技術正從三個方向重構行業生態:

?在軌制造?:NASA已啟動“太空工廠”計劃,利用3D打印在微重力環境下直接制造大型空間站構件,避免地球發射的體積限制。

?深空裝備升級?:碳纖維增強PEEK等材料可耐受火星極端溫差(-120℃至20℃),未來探測器支架、棲息地模塊或將全部由3D打印復合材料構建。

?可持續航天?:可重復使用火箭的熱防護層、衛星星座的快速補網發射均依賴高耐候性復合材料,而3D打印的按需生產模式可減少材料浪費,推動綠色航天發展。

結語:星辰大海的“新基建”?

當SpaceX的星艦計劃瞄準火星移民,當全球衛星互聯網星座突破萬顆規模,航天產業對高效、低成本制造的需求已迫在眉睫。3D打印復合材料技術,正如火箭發動機中的新型燃料,以材料革新為“推力”,以數字化制造為“導航”,正在將人類探索宇宙的雄心推向新的軌道。或許不久的將來,太空設備的制造將如同打印一張圖紙般簡單——而這正是航天工業智能化升級的終極目標。

相關內容

點擊排行

- 106-12一文帶你了解復合材料:復合材料的種類、加工及應用

- 212-07高性能纖維——芳綸纖維(概述篇)

- 301-29一文了解超高分子量聚乙烯纖維(上篇)

- 410-29聚焦聚酰亞胺:聚酰亞胺纖維、復合材料性能優異,前景廣闊(一)

- 511-28無人機發展現狀及未來展望(下篇)

- 602-27超高分子量聚乙烯(UHMWPE)材料的最新應用與未來展望

- 709-08聚雙環戊二烯(PDCPD)市場廣闊 其復合材料應用領域廣泛

- 801-26“黃金薄膜”聚酰亞胺(PI)技術與市場分析

- 903-07新型散熱材料——石墨烯高導熱材料

- 1012-11高性能纖維——芳綸纖維(制備方法與應用篇)

文章歸檔

評論排行榜

- “黃金薄膜”聚酰亞胺(PI)技術與市場分析

- 可持續玄武巖纖維增強PA 6,6復合材料:纖維長度和纖維含量對機械性能的影響(下)

- 不同聚合物及其復合材料回收再利用技術的發展趨勢(一)

- 中國復合材料工業協會年會暨四十周年紀念大會

- [直播預告]中復碳芯副總經理王志偉分享拉擠大梁板在風電中的應用及發展方向

- 喜訊:冀中新材第二條生產線首個產品亮相

- 東麗復合材料美國公司將把Torayca T1100的產能提高一倍