適用于3D打印的可回收麻秸稈纖維增強聚乳酸復合材料(下)

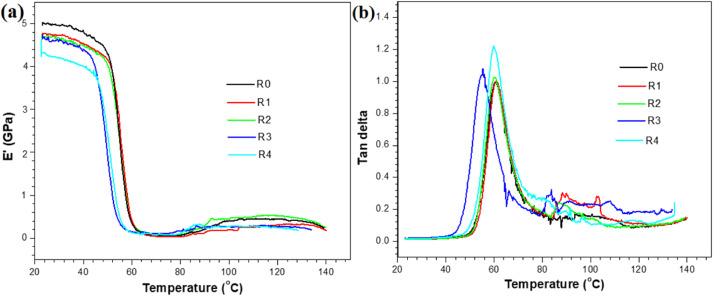

通過動態(tài)力學分析,我們深入探討了回收過程對PLA/大麻秸稈纖維復合材料粘彈性特性的影響。圖9a展示了PLA/大麻秸稈纖維復合材料的儲能模量(E?)曲線。從圖中可以看出,隨著回收次數的增加,復合材料的儲能模量逐漸降低。特別是當回收次數從30次增加到60次時,儲能模量E?的下降趨勢變得更加顯著,這與機械性能測試結果相吻合。眾所周知,天然纖維作為增強材料通常能為聚合物基體提供更高的剛度,進而促進復合材料內部界面應力的有效傳遞。此外,儲能模量E?可能還會受到基質種類、填料類型、填料分布以及填料與基體界面粘附力等多種因素的影響。因此,隨著回收次數的增加,復合材料儲能模量E?的下降可能表明PLA與大麻稈纖維之間的界面鍵合強度有所減弱。這將導致纖維與基體的分離,并增加纖維的表面粗糙度,正如前文所述。基于此,我們進一步通過阻尼參數(tan delta(δ))來評估回收對PLA與大麻稈纖維之間界面相互作用的影響。

圖 9.(a) 儲能模量,以及 (b) PLA/大麻秸稈復合材料在不同回收步驟中的棕褐色增量曲線。

阻尼因子(tan δ)反映了材料在動態(tài)負載作用下耗散的能量與儲存能量之間的比率。通常,較高的 tan δ 值意味著界面間的相互作用不佳,反之亦然。如圖 9b 所示,隨著回收次數的增加,棕褐色δ峰值逐漸升高。這進一步證實了聚乳酸(PLA)與大麻稈纖維之間的界面粘結隨著回收次數的增加而減弱,這與之前章節(jié)討論的機械性能測試和顯微鏡觀察結果相吻合。此外,樣品 R3 和 R4 的棕褐色δ峰值溫度有所下降,這暗示了聚乳酸分子量的減少。

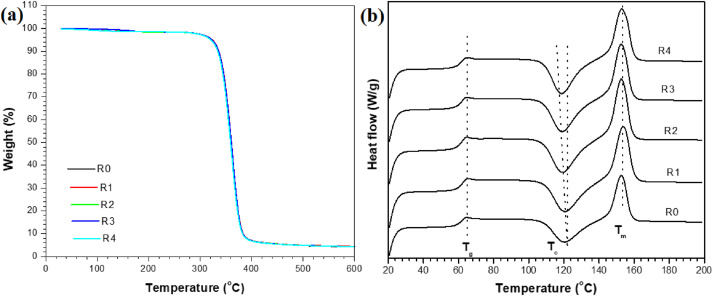

熱重分析(TGA)曲線如圖 10a 所示,而差示掃描量熱法(DSC)曲線如圖 10b 所示。即便在經過高達四次的回收處理后,復合材料的熱重性能也未見顯著變化。這表明回收過程不會導致大麻稈增強聚乳酸(PLA)復合材料的熱降解,說明該材料適用于需要優(yōu)異熱機械穩(wěn)定性的應用領域。

圖 10.經受不同回收步驟的 PLA/大麻秸稈絲的 TGA 和 DSC 曲線。

與TGA曲線相似,Tg和Tm在與原始復合材料相比時,并未顯示出顯著的變化。然而,Tc在回收復合材料中略有上升,如圖10b所示。這種微小的Tc變化可歸因于隨著回收步驟的增加,纖維逐漸從基體中拉出。

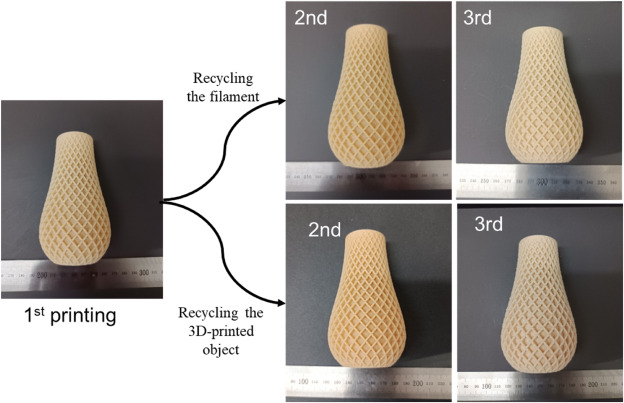

除了打印的拉伸測試樣品的機械和粘彈性外,在回收前后,還從細絲打印出物理對象。由細絲打印的花瓶的數字圖像如圖11所示。如圖所示,即使回收多達三次后,也可以從細絲中重新打印物體。經過四個回收步驟的細絲無法打印,這表明在四個回收步驟后,細絲的可打印性出現了不良下降。在回收過程中纖維與基體的分離可能會對細絲質量產生不利影響,如圖6中細絲的拉伸性能所示。據信,這導致了四次回收復合材料(R4)的拉伸性能顯著下降,如圖7所示。此外,如圖5d所示,層間粘附力受大量回收步驟的影響。這歸因于界面結合減少,可能是由于回收過程中纖維與基體分離。Xiao等報道了3D打印天然纖維復合材料的層間粘附力差、空隙形成數量增加、孔隙率增加和機械性能降低之間的直接關系。因此,復合材料機械性能的下降和在更多回收步驟中打印的困難可歸因于粘合不良。

圖 11.經過不同回收次數由麻稈/PLA 細絲打印的物體。

4. 結論

本文深入探討了利用大麻秸稈纖維增強的聚丙交酯(PLA)復合材料所制成的3D打印細絲。通過實施堿消化和漂白處理,我們成功提取了大麻稈微纖維,并利用這些纖維生產了含有20-40 wt%纖維的PLA基復合材料,這些材料適用于熔融沉積建模技術。拉伸測試結果表明,隨著纖維含量的增加,3D打印復合材料的楊氏模量逐漸提升,其中7 wt%復合材料的楊氏模量最高達到1.40 GPa,是純PLA的兩倍。盡管20 wt%配方的拉伸強度僅比純PLA提高了8%,但纖維的添加顯著增強了復合材料的熱機械性能。此外,我們還對回收的細絲進行了實際的3D打印測試,以評估其可回收性和可打印性。可回收性研究揭示,隨著回收次數的增加,纖維與基質分離的可能性逐漸增大。盡管存在這種趨勢,機械性能測試表明,PLA/大麻秸稈纖維復合材料可以重復回收利用至多三次,而不會對機械性能產生顯著的負面影響。此外,熱分析結果證實,復合材料在多次回收過程中保持了其熱穩(wěn)定性,這表明它們有潛力被應用于對熱穩(wěn)定性有較高要求的領域。

5.參考文獻

M.D.H. Beg, K.L. Pickering, John O. Akindoyo, C. Gauss,Recyclable hemp hurd fibre-reinforced PLA composites for 3D printing,Journal of Materials Research and Technology,Volume 33,2024,Pages 4439-4447,ISSN 2238-7854,https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2024.10.082.

此文由中國復合材料工業(yè)協會搜集整理編譯,部分數據來源于網絡資料。文章不用于商業(yè)目的,僅供行業(yè)人士交流,引用請注明出處。

相關內容

點擊排行

- 106-12一文帶你了解復合材料:復合材料的種類、加工及應用

- 212-07高性能纖維——芳綸纖維(概述篇)

- 301-29一文了解超高分子量聚乙烯纖維(上篇)

- 410-29聚焦聚酰亞胺:聚酰亞胺纖維、復合材料性能優(yōu)異,前景廣闊(一)

- 511-28無人機發(fā)展現狀及未來展望(下篇)

- 602-27超高分子量聚乙烯(UHMWPE)材料的最新應用與未來展望

- 709-08聚雙環(huán)戊二烯(PDCPD)市場廣闊 其復合材料應用領域廣泛

- 801-26“黃金薄膜”聚酰亞胺(PI)技術與市場分析

- 903-07新型散熱材料——石墨烯高導熱材料

- 1012-11高性能纖維——芳綸纖維(制備方法與應用篇)

文章歸檔

評論排行榜

- “黃金薄膜”聚酰亞胺(PI)技術與市場分析

- 可持續(xù)玄武巖纖維增強PA 6,6復合材料:纖維長度和纖維含量對機械性能的影響(下)

- 不同聚合物及其復合材料回收再利用技術的發(fā)展趨勢(一)

- 中國復合材料工業(yè)協會年會暨四十周年紀念大會

- [直播預告]中復碳芯副總經理王志偉分享拉擠大梁板在風電中的應用及發(fā)展方向

- 喜訊:冀中新材第二條生產線首個產品亮相

- 東麗復合材料美國公司將把Torayca T1100的產能提高一倍